生物資源工学研究所

遺伝子機能学研究室

あらゆる生命現象は遺伝子が司っています。しかし、いまだに膨大な数の機能がわからない遺伝子があります。遺伝子機能学研究室は、新規の機能を持つ遺伝子を探索し、生命現象の解明を目指しています。さらに、得られた新規遺伝子を利用し、医薬品等の有用物質の生産や新品種の開発を行い、産業的価値の創出を目指しています。

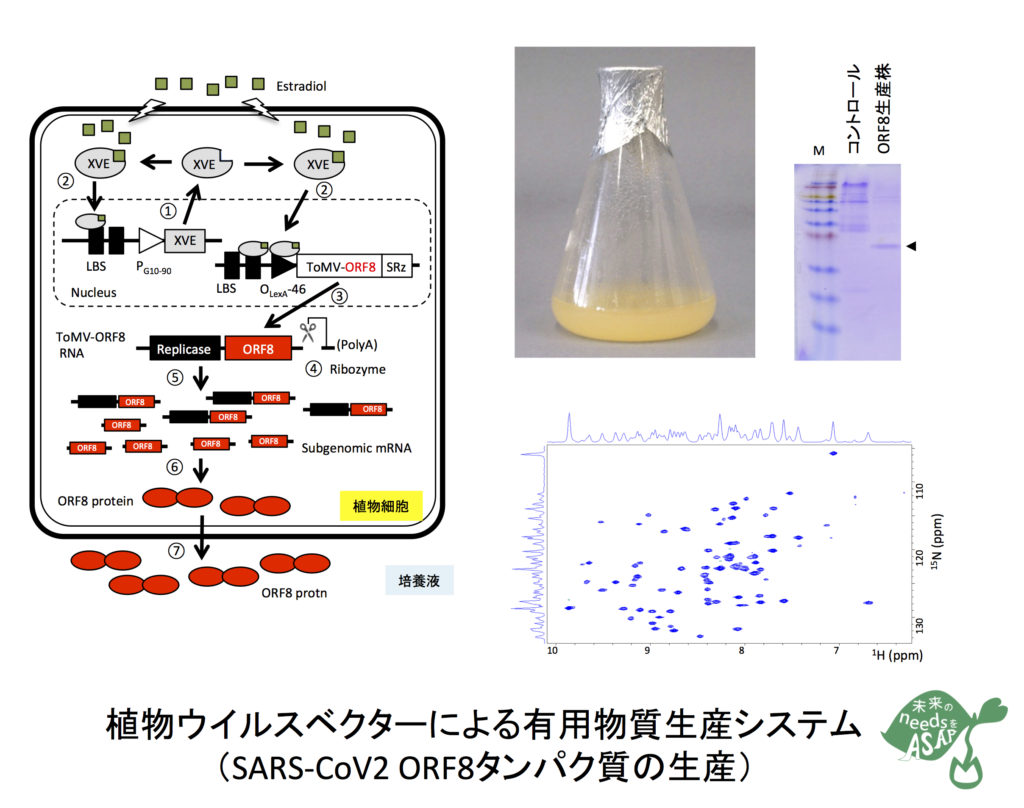

「未来のneedsをASAP」をモットーに、植物ウイルスの持つ高いタンパク質生産の能力を利用し、植物細胞で医薬品をはじめ、様々な有用たんぱく質を生産しています。また、ナデシコ目植物が生産するベタレイン色素の生理活性の解析や生合成遺伝子の単離を行っています。さらには、高い環境適応性と栄養価を合わせもつ、アンデス産のキヌアから新規有用遺伝子の単離を行い、キヌアの品種改良を行うなど、食料から医薬まで幅広い研究開発を行っています。(森)

産業上有用な天然化合物、例えば、カロテノイド色素や高度不飽和脂肪酸等を合成する新規遺伝子を単離し、機能解析を行います。そして、得られた有用遺伝子を植物(レタス、ゼニゴケ、イネなど)や大腸菌に導入し、新規あるいは希少な天然化合物を生産させます。(竹村)

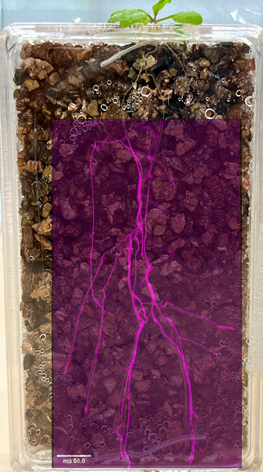

植物の生命活動を支える根に注目し、土壌中を生育する根の成長や適応度を高める仕組みを遺伝子レベルで理解することで、産業利用可能な新たな農業技術の開発にも取り組んでいきます。(宮島)

このように、遺伝子機能学研究室では、生命現象の解明から有用物質の生産まで、多様で独創的な遺伝子レベルでの研究を、協力して行っています。研究では、膨大な試行錯誤を楽しむことが大事です。研究を通して、自立した人間として力強く生きていける、人間力の高い人材を育成することを目指しています。

担当教員

Close UP!! 植物の生命活動を支える根

植物の根は土壌中を成長し、水分や養分を吸収することで植物の生命活動を支えています。農作物の安定的な生産性や高い品質を担保するためには、健全な根の成長が必須ですが、土壌という隠れた空間で、「根が如何に環境の変化を感知し、応答しているのか」、いまだ大部分が未解明です。遺伝子機能学研究室では、シロイヌナズナなどのモデル植物を研究材料に、土壌での根の成長や遺伝子の発現挙動を観察する手法を開発し、その中で、根の細胞が土壌中に棲息する病害微生物や有害金属などの環境ストレスを認識し、それらに対する防御反応を駆動する仕組みを明らかにしていきます。成長や環境応答など、土壌で繰り広げられる根の生命活動を分子レベルで理解する基礎研究を遂行することで、「強い根」をうみだすための技術開発を目指していきます。

植物の根は土壌中を成長し、水分や養分を吸収することで植物の生命活動を支えています。農作物の安定的な生産性や高い品質を担保するためには、健全な根の成長が必須ですが、土壌という隠れた空間で、「根が如何に環境の変化を感知し、応答しているのか」、いまだ大部分が未解明です。遺伝子機能学研究室では、シロイヌナズナなどのモデル植物を研究材料に、土壌での根の成長や遺伝子の発現挙動を観察する手法を開発し、その中で、根の細胞が土壌中に棲息する病害微生物や有害金属などの環境ストレスを認識し、それらに対する防御反応を駆動する仕組みを明らかにしていきます。成長や環境応答など、土壌で繰り広げられる根の生命活動を分子レベルで理解する基礎研究を遂行することで、「強い根」をうみだすための技術開発を目指していきます。